「冬暖かく、夏涼しい」。

家づくり、住まいづくりでよく耳にするこのキャッチコピー。しかし、高断熱・高気密だからといって、本当に夏も快適なのでしょうか?

結論から言うと、条件次第では「冬暖かい家は夏に暑くなる」のです。その理由と対策を解説します。

このブログのポイント

- 冬に暖かい家は夏は暑くなるという事実を理解する

- 暑くなる理由を整理し、設計や素材で対策を行う

- 性能数値だけでなく、体感や素材選びに強い住宅会社を選ぶ

冬暖かい家は、なぜ夏に暑くなるのか

高断熱の家は熱を溜め込む

高断熱住宅は、少ない暖房で暖かくなる家です。

冬は快適ですが、真夏に直射日光や外気熱を受けると、溜まった熱が逃げにくく、室温が上昇します。

「断熱性能が高い=冷房効率が良い」という誤解

高性能住宅は「涼しい温度」を長く保てますが、一度暑くなった室温も長くこもるという特徴があります。

冷房が効くというより、効き始めるまでの負荷が大きいと考えるべきです。

高性能住宅は熱エネルギーを閉じ込める

広告の「夏涼しく・冬暖かい」は、多くの場合冷暖房を使用している状態を前提としています。暑い部屋を冷やす、寒い部屋を暖める、というスタート時点でのキャッチコピーではありません。

無冷房の夏は、室温が外気温より高くなり、場合によっては40℃を超えることもあります。

夏も冬も外気温より室温の方が高くなる理由

- 人やペット、家電製品からの発熱

- 家具や内装材が持つ蓄熱性

- 断熱材により熱が外に逃げにくい構造

断熱材のない家なら外気温と室温はほぼ同じになります。その家の中に熱を発したり、熱を溜めたりするものがあるので外気温より暖かくなるわけです。

そして現代の家には必ず断熱材が使われています。つまり「夏は暑くなるのが当たり前」という前提で設計を考える必要があります。

とても暑い部屋を、冷房する非効率

外気温より高くなった室温を冷やすには、大量のエネルギーと電気代が必要です。

「省エネ」のつもりが、実際には冷房コストが増えるケースもあります。

夏に暑くならない家をつくるには

無冷房時の室温上昇を抑える

「あまねこう」では、無冷房状態でも室温が外気温以上にならない家を理想としています。

日中(昼)は外気温と同じ、夜は外気温の低下とともに室温も下がる家が快適な家になる第一歩です。

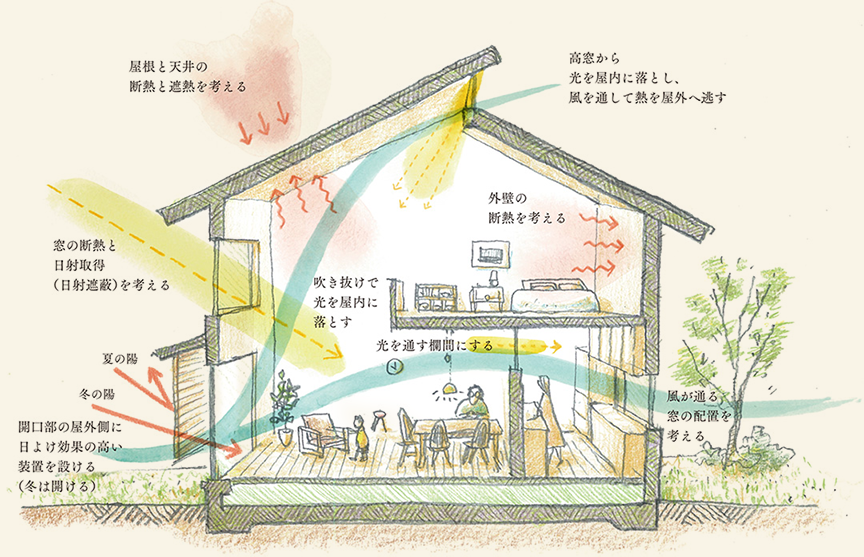

パッシブデザインの活用

パッシブデザインとは、日射遮蔽・通風・断熱・蓄熱を最適化して自然エネルギーを活用する設計手法です。

室温40℃超えの空気を冷やすより、そもそも暑くしない方が圧倒的に省エネです。

素材・建材選びも重要

室内仕上げの熱容量や熱伝導率が体感温度に大きく影響します。

性能値が良くても、体感が快適でなければ意味がありません。

まとめ|省エネ住宅に必要な視点

- 高断熱の家は夏に暑くなるリスクがある

- その原因を理解し、日射遮蔽・通風・素材選びで対策する

- 数値だけでなく、体感と環境設計に強い住宅会社を選ぶ

性能だけを基準に会社選びをすると、暮らし始めてから後悔する可能性があります。

「冬暖かく夏涼しい」を実現するには、数値+設計+素材の総合力が必要です。

京都市で家を建てるなら地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。

たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。

土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。

この記事を書いた人

中川 高士

京都産業大学卒業。

2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。

実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。

大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。

営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。

2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。

【保有資格等】

・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者

・愛犬家住宅コーディネーター

・ホウ酸施工管理技士

・空気測定士

・向日市固定資産税評価委員会委員

「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。

住まいづくりで悩む方々へ

「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」

「いろいろ勉強してからスタートしたい」

いい家を建てたいなら、

いい住まいづくりをしないと失敗します。