マイホームの諸費用・諸経費を見落としてしまった

「思ったより高くなった」「予算オーバーじゃん…」

マイホーム計画でこんな言葉を聞いたことはないでしょうか。

建物やデザインのことに気を取られ予算がオーバーしたりしないように、この記事では諸費用・諸経費について解説します。

マイホームの諸費用・諸経費

そもそも諸費用・諸費用とは何のことでしょうか。物件や建物の見積もりに、なぜ記載されないのでしょうか。

物件に算入できない費用

答えから書くと、物件や工事費用に算入できないからです。例えば税金。消費税(相当額)以外の税金などは、住宅会社が納付者ではありません。お客様が納付するものなので物件や工事費用に算入できないのです。

登記費用などは司法書士の資格が必要になります。これも住宅会社では登記行為ができないので物件や工事費用に算入できません。

工事費用なのに諸費用になる場合がある

注文住宅の場合、水道工事の一部が諸費用として扱われます。

一戸建ての場合、敷地に水道メーターがあります。この水道メーターから建物側の工事は、建築工事としてハウスメーカーや住宅会社が請負います。

水道メーターから道路側の工事は、行政の許可を得た指定業者が工事を行います。ハウスメーカーや住宅会社のほとんどは指定業者ではありませんので、請け負うことができないのです。

(仮に請け負えても、企業利益の分は予算増になる)

こういったケースの場合は、工事費用なのに諸費用・諸経費として扱われます。そのせいで見落としてしまい、最後の最後で気づき、予算オーバーになったりします。

工事費用なのに諸費用にしてしまう場合

困るのは、本来は工事費用だったり物件費用に参入できるのに、そうなっていない場合です。

これは工事費用、物件費用に参入すると見かけの見積もり金額が高額に見えるため、ハウスメーカー、住宅会社が意図的に見積もりに参入しないケースです。

よくあるのが「照明器具」「カーテン」「エアコン」です。

「量販店で買うと安いですよ」とか「後々、好きなようにできるので」と打ち合わせを後に回し、見積もり金額に含まないということが頻繁にあるので注意です。

知らないうちに予算増になる

稀に起こるのが、住宅会社や工務店、不動産会社が水道メーターまでの工事は請負えないにもかかわらず、請けてしまうケース。

この場合は住宅会社の利益は絶対に必要になりますから、もともとの金額よりも高額になってしまい、結果的に諸費用・諸経費が高くなります。

悪意を持って行う住宅会社はないでしょうが、知らないで請け負い、請求するケースもあるので注意が必要です。

まとめ

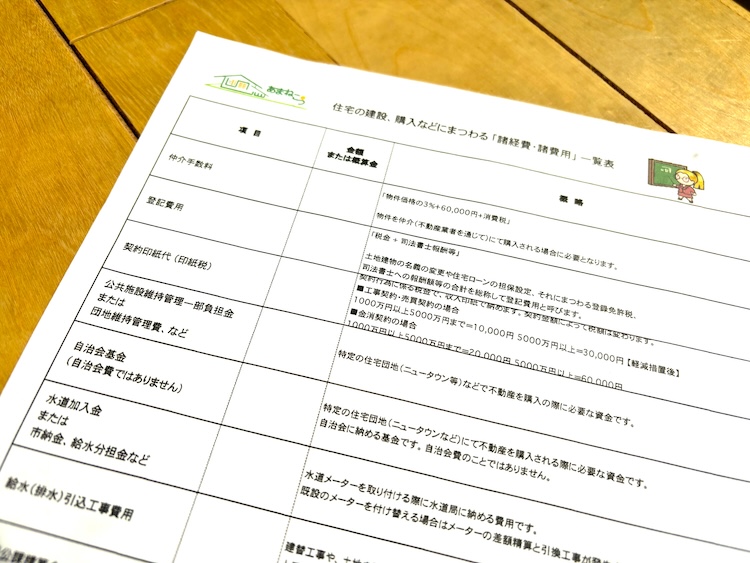

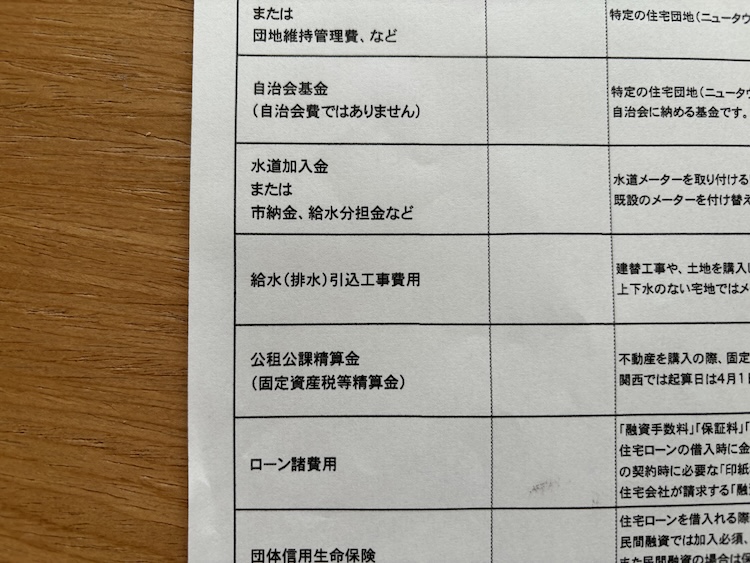

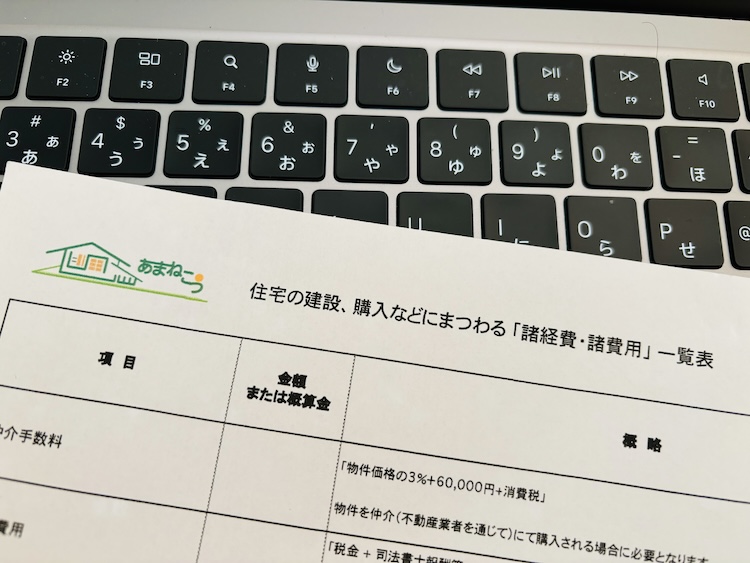

諸費用・諸経費が原因で予算オーバーにならないようにするには、依頼するハウスメーカーや工務店、不動産会社に「諸費用一覧表」を作成してもらいましょう。

要するに、「諸費用の内容はこれです」と該当のものだけを示されても、お客様から見れば項目の過不足の判断ができません。

たくさんある諸費用・諸経費の項目から、該当の分だけをチェックして用意すれば見落とすこともなくなります。

マイホームの予算オーバーになる要因は大きく2つあります。そのうちの一つが「諸費用・諸経費に見落とし」です。この記事が参考になれば幸いです。

※諸費用・諸経費で見落としが無くなるポイントを詳しく解説したセミナーを開催しました。動画でアップしていますのでこちらもご参照ください。

※住まいづくりで後悔しないために、このようなセミナーを定期的に開催しています。今後も開催しますので、ぜひチェックしてください。

京都市で家を建てるなら地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。

たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。

土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。

この記事を書いた人

中川 高士

京都産業大学卒業。

2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。

実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。

大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。

営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。

2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。

【保有資格等】

・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者

・愛犬家住宅コーディネーター

・ホウ酸施工管理技士

・空気測定士

・向日市固定資産税評価委員会委員

「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。

住まいづくりで悩む方々へ

「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」

「いろいろ勉強してからスタートしたい」

いい家を建てたいなら、

いい住まいづくりをしないと失敗します。