保証人|連帯保証人|連帯債務、それぞれの違いとは

「住宅ローンを借りよう!」

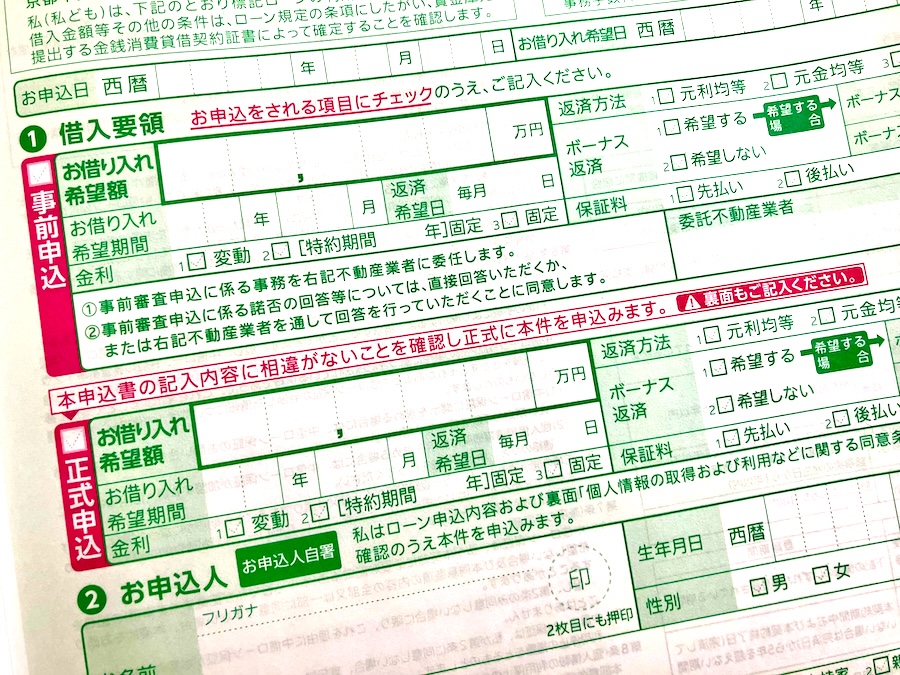

マイホームをこれから考えるみなさん、住宅ローンの申し込み書や、段取りで「保証人」というキーワードは出てきてないでしょうか。

特にご夫婦や親御さんとの住宅ローンで「連帯保証」「連帯債務」という説明もあったのではないでしょうか。

今回はそんな「連帯保証」「連帯債務」に関する内容を紹介します。

保証人とはなんでしょうか

まず、保証人を簡単に説明します。

これは借入者(債務者)が返済できなくなった場合のお話です。保証人になると借入者(債務者)の変わりに支払いをしなければなりません。

但し、借入者(債務者)が行方不明になったり、破産をしない限りは「その借金は債務者に請求してください」と拒む権利があります。

(その他にもルールや決まりごとがあります)

連帯保証人とはなんでしょうか

また、保証人に似た用語で「連帯保証人」があります。

これは保証人とは意味や内容が大きく違います。借入者(債務者)が返済できなくなった瞬間に、債務者とともに支払いの義務を負うことになるのです。

前述の保証人とは違い「借りた人に言ってよ!」と拒むことはできません。保証債務、債務保証というのですが、要するにいきなり債務者になるわけです。

余談ですが「なんてことだ!」となりながらも全額をなんとか連帯保証人が支払ったとしましょう。

この場合、連帯保証人はもとの借入者(債務者)に請求することになります。債権債務という権利はこのように移動します。

連帯債務とはなんでしょうか

さて連帯債務とはなんでしょうか。連帯保証人と言葉が似ていますが全く違うものです。

連帯債務は文字通り連帯して債務(支払い)を負うことです。

例えば、マイホームの購入をイメージしてください。二人の名義でマイホームを購入しました。持分は「2分の1ずつ」だとしましょう。

この際、住宅ローンを連帯債務で借入れしたと思ってください。

何かの事情で、二人のうちの一人が半分「2分の1」のローンを返済したとしましょう。「自分の分は払い切った!」と考えますよね。

間違いです。

「連帯して債務」なので、「自分の分」という概念はないのです。返済完了までずっと債務者なんです。

連帯保証の場合も、債務保証ですから全額を返済しなければなりません。しかし、実務上は2分の1を支払った場合、金融機関や保証会社が認めてくれれば「もう支払わなくて良いよ」となるケースも存在します。

この場合は元の借入者(債務書)への債権を放棄することになるでしょう。

まとめ|連帯保証と連帯債務

いかがでしょうか。連帯保証と連帯債務って言葉は似ているのですが全く違う意味合いなのですね。

しかし住宅ローンなどに取り組む際には注意すべきポイントでもあります。

連帯債務の場合は、住宅ローン控除を2人で利用できる、というようなメリットもあったりします。団体信用生命保険にも連帯で加入できる場合もあります。

また今回は触れませんが「ペアローン」と呼ばれる上記とは考え方の異なる債権債務の仕組みもあります。

それぞれ借入の際のメリットと、万が一の場合の対応が異なるので興味のある方は詳しく調べてみると良いと思います。

京都市で家を建てるなら地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。

たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。

土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。

この記事を書いた人

中川 高士

京都産業大学卒業。

2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。

実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。

大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。

営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。

2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。

【保有資格等】

・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者

・愛犬家住宅コーディネーター

・ホウ酸施工管理技士

・空気測定士

・向日市固定資産税評価委員会委員

「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。

住まいづくりで悩む方々へ

「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」

「いろいろ勉強してからスタートしたい」

いい家を建てたいなら、

いい住まいづくりをしないと失敗します。