京都で暮らしていると、「夏の蒸し暑さ」と「冬の底冷え」を誰もが実感します。

盆地特有の地形によって風がこもりやすく、湿度も高いため、全国的に見ても京都は住まいづくりが難しい地域といえます。

そんな環境の中で快適に暮らすために大切なのは、最新設備ではなく気候風土に合った設計です。自然の力をうまく取り入れ、季節ごとに心地よさを保つ家づくりの考え方を紹介します。

京都の気候が家に与える影響

京都の気候は四季がはっきりしている分、寒暖差が大きく、湿度の変化も激しいのが特徴です。

夏は湿気と熱がこもり、エアコンの効きが悪くなりがち。冬は冷気が床付近に溜まり、足元の冷えや結露が起こりやすくなります。

また、湿度の高さがカビや腐朽菌の繁殖を助長し、建物の寿命を縮める要因にもなります。

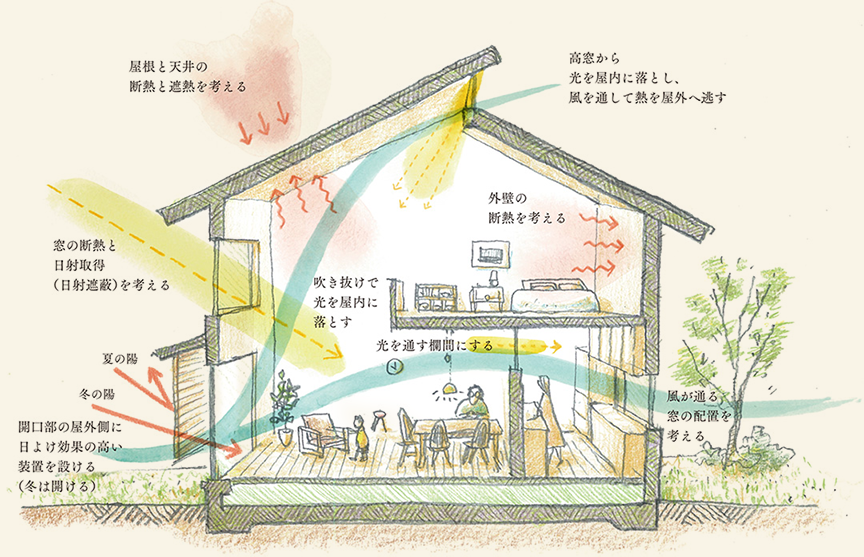

こうした条件を前提に、断熱・通風・日射コントロールの3つを組み合わせた設計が欠かせません。

夏を快適に過ごすための“風と日射”設計

京都の夏は、ただ暑いだけでなく湿気を含んだ空気がこもるのが厄介です。そのため、「風の通り道」を意識した窓の配置がポイントになります。

たとえば南北の対角線上に窓を設けたり、低い位置の地窓と高窓を組み合わせることで、自然の風を効率よく通すことができます。

また、庇(ひさし)やすだれで直射日光を遮り、外壁や屋根の色を明るくしたり、熱伝導率の低い外壁材や屋根材を選ぶことで日射の吸収を抑えることも有効です。

機械に頼らず、自然の風と光を活かした設計が、京都の夏を快適にします。

冬の底冷えを防ぐ“断熱と蓄熱”設計

冬の京都は底冷えが厳しく、床付近の温度差が大きくなります。そこで重要なのが、床下・天井・窓の断熱強化です。

断熱性能を高めることで、室内の熱を逃がさず一定の温度を保つことができます。また、昼間の太陽光を南面の窓から取り込み、蓄熱できる素材を使うことで夜間の寒さをやわらげることも可能です。

無垢材の床は熱伝導率が低く、触れたときの冷たさを感じにくいため、体感的にも京都の冬にも向いています。

結露とカビを防ぐ“湿度コントロール”

京都のような高湿度地域では、結露やカビの対策が住宅の寿命を左右します。

漆喰の壁や無垢の床材は、空気中の水分を吸収・放出して室内の湿度を一定に保つ「調湿機能」を持っています。

この働きによって、結露の発生を抑え、壁内の湿気滞留も防ぎます。自然素材をうまく使うことで、湿気に強く、カビの発生しにくい家が実現します。

地域と共に暮らす“自然を活かした設計”

京都の町家に見られる「通り庭」や「格子窓」は、風と光を上手に取り入れる知恵の結晶です。

現代の家づくりにも、その考え方を応用することができます。

外の自然を遮断するのではなく、取り込みながら快適さを保つ。それが「風土に寄り添う設計」です。

たとえば、植栽を配置して西日の熱を和らげたり、坪庭をつくって室内に光と風を届けたりする。こうした工夫が、京都らしい暮らしの心地よさを生み出します。

まとめ

京都の気候は厳しくても、工夫次第で一年を通して快適に暮らすことができます。大切なのは、設備に頼るのではなく、地域の特性を理解した設計をすること。

断熱・通風・調湿・日射コントロールをバランスよく取り入れ、自然素材と調和させることで、省エネで長く心地よく暮らせる家が実現します。

京都の風土に合わせた「自然と共に生きる家づくり」をぜひ心がけてください。

京都市で家を建てるなら地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。

たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。

土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。

この記事を書いた人

中川 高士

京都産業大学卒業。

2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。

実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。

大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。

営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。

2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。

【保有資格等】

・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者

・愛犬家住宅コーディネーター

・ホウ酸施工管理技士

・空気測定士

・向日市固定資産税評価委員会委員

「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。

住まいづくりで悩む方々へ

「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」

「いろいろ勉強してからスタートしたい」

いい家を建てたいなら、

いい住まいづくりをしないと失敗します。