「間取り、悩んでいませんか?」

家づくりを始めたとき、多くの人が最初に悩むのが「間取り」です。

どのような形が住みやすいのか、部屋数や広さ、収納の位置など、図面を見ながら想像を膨らませるのは楽しい時間です。

しかし、間取り図だけを見て判断してしまうと、「住んでから思っていたのと違う」と後悔するケースが少なくありません。

理想の家は「間取りのかたち」ではなく、「暮らし方」から考えることが大切です。ここでは、設計で失敗しやすいポイントと、「暮らし方設計」という考え方について紹介します。

間取りだけで決めると後悔する理由

図面上の広さと実際の暮らしは違う

間取り図では広く見えても、実際に家具を置いたり、家族が動いたりすると印象がまったく違います。

例えばリビングの通路幅が狭いと、ソファを置いた瞬間に動線が塞がってしまうこともあります。図面上では分かりづらい「使い勝手」こそが、日々のストレスの原因になりやすいのです。

家族構成や生活リズムの変化に対応できない

子どもが成長したり、親の介護が始まったりと、暮らしは時間とともに変化します。

今の生活を基準に間取りを決めてしまうと、数年後には使いづらくなってしまうことも。将来の変化を見越して、可変性を持たせる設計が重要です。

モデルハウス的な間取りに惑わされる

展示場で見るおしゃれな吹き抜けや広いリビングに憧れる方も多いでしょう。

しかし、実際の生活では冷暖房効率が下がったり、掃除やメンテナンスの手間が増えたりします。見た目の良さだけで判断せず、「毎日快適に暮らせるか」を基準に考えることが大切です。

暮らし方設計とは?

「暮らし方設計」とは、間取りを「生活の流れ」から考える設計のことです。

朝起きてから寝るまで、どんな動線で家事や家族のコミュニケーションが行われるかを想定します。

特に京都のように気候の変化が大きい地域では、洗濯・採光・通風などの生活リズムに沿った設計が住み心地を大きく左右します。

「日常のクセ」を見える化する

たとえば、

「洗濯物はどこで干す?」

「玄関でカバンを置く?」

「子どもが勉強するのはリビングか?」

そのような日常の行動を設計士に共有することで、より自分たちの暮らしに合った動線が作れます。

暮らし方設計は、図面上の配置ではなく“暮らし方の再現”から始まるのです。

京都の家づくりで意識したい暮らし方設計

京都の家づくりでは、気候と敷地条件を無視することはできません。夏の蒸し暑さを和らげるための通風計画や、冬の日差しを取り入れる採光計画は欠かせません。

また、隣家との距離が近い狭小地では、坪庭や吹き抜け、通り土間などを活用して風と光を取り込む工夫が効果的です。

これらは単なるデザインではなく、暮らしを快適に保つための“性能設計”の一部です。

失敗しないためのポイント

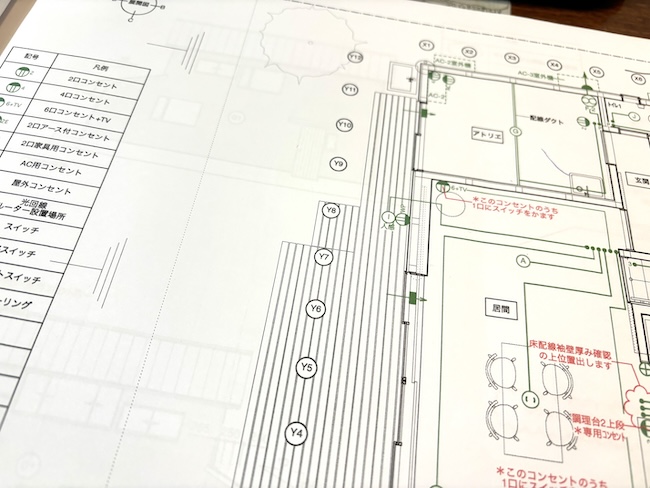

間取り図だけで判断せず、模型や3Dパースを使って「実際に歩く感覚」を体感してみましょう。

設計士や工務店には「間取り」だけでなく、「暮らし方をどう考えているか」を質問することも重要です。暮らし方を理解してくれる設計者ほど、将来まで快適に暮らせる家を提案してくれます。

まとめ

間取りは家の形を決めるものではなく、暮らしを形づくるもの。

図面の美しさよりも、家族の動線・時間・空気の流れをどう設計するかが、快適な住まいを決めます。

京都のように気候や敷地条件が厳しい地域では、間取り以上に“暮らし方設計”が満足度の高い家づくりの鍵になります。

京都市で家を建てるなら地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。

たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。

土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。

この記事を書いた人

中川 高士

京都産業大学卒業。

2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。

実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。

大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。

営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。

2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。

【保有資格等】

・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者

・愛犬家住宅コーディネーター

・ホウ酸施工管理技士

・空気測定士

・向日市固定資産税評価委員会委員

「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。

住まいづくりで悩む方々へ

「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」

「いろいろ勉強してからスタートしたい」

いい家を建てたいなら、

いい住まいづくりをしないと失敗します。