「とりあえず仮契約で」と言われたあなたへ

「こんなはずじゃなかった…」

「仮契約って言ってたのに…」

マイホームの打ち合わせが進む中で、こんな言葉を耳にしたことはありませんか?

特に契約直前、不安を感じている時に「まずは仮契約で大丈夫です」と住宅会社から提案されることがあります。けれど、ここで一度立ち止まってください。

実は、「仮契約」という契約は、法律上存在しないのです。

- 1. 「とりあえず仮契約で」と言われたあなたへ

- 2. この記事でわかること

- 3. 仮契約ってどんな契約

- 4. 仮契約とは?|その言葉に安心してはいけない理由

- 4.1. 法律上、「仮契約」という契約は存在しない

- 5. 住宅会社が使う「仮契約」という言葉の実態

- 5.1. 契約前の“申込み”とはどう違う?

- 5.2. 「仮契約書」でも印紙税がかかる=それは契約

- 6. 不動産売買における「仮契約」はもっと危険

- 6.1. 重要事項説明の前に契約はNG

- 6.2. 手付金は“契約金”ではない!

- 7. 建築請負契約では「工事契約金」に注意

- 8. 「仮契約」と言われたら確認すべき3つのこと

- 8.1. 1. 書面のタイトルより“内容”を確認

- 8.2. 2. 支払いの名目と返金可否をチェック

- 8.3. 3. 契約前に誰かに相談する

- 9. まとめ|「仮契約」という言葉に惑わされないで

- 10. 毎日1分、学べる住まいづくり|約1分で読めるブログ

この記事でわかること

・「仮契約」という言葉の本当の意味

・不動産・住宅契約でよくある勘違い

・トラブルを防ぐために知っておくべき注意点

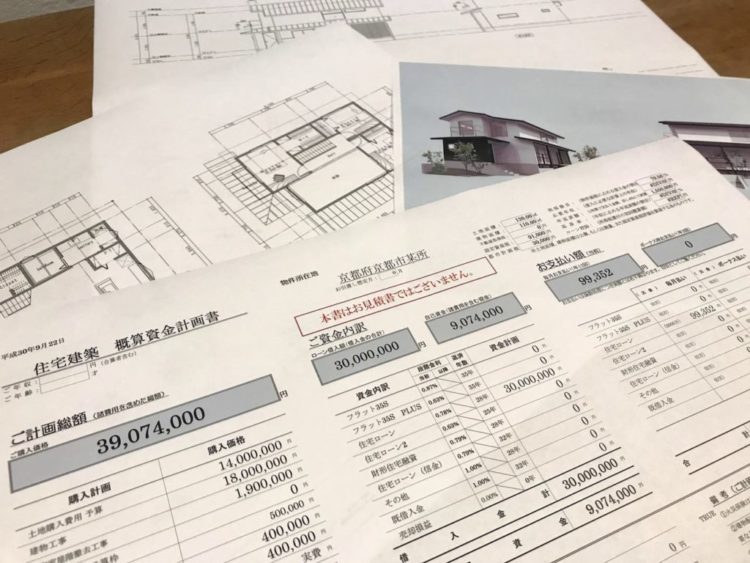

マイホーム建築は高額です。高額ゆえに契約の際に不安で躊躇している時に「仮契約で」と言われることがよくあります。実は法律上「仮契約」というものは存在していません。

申込金、手付金など契約金に似ているけれど違うものがあります。その性質と契約行為との関係を解説します。

仮契約ってどんな契約

マイホーム建築の打ち合わせが終わり、いよいよ契約の時。高い予算ですから不安で仕方がない時に、住宅会社から「まずは仮契約で」と打診される。なんとなくほっとして「では仮契約で」となるのですが、この仮契約とは一体なんでしょうか。

仮契約とは?|その言葉に安心してはいけない理由

法律上、「仮契約」という契約は存在しない

契約は口頭でも書面でも成立します。しかし住宅購入は高額な取引。口約束だけではトラブルの元になりかねません。

だからこそ、契約の際は金額や条件をしっかり明記した「契約書」が必要です。

ところが、「仮契約書」などと称して不十分な説明のまま書面を交わすケースも。これも立派な“契約”であり、後から「仮だったので無効」などとはできません。

住宅会社が使う「仮契約」という言葉の実態

契約前の“申込み”とはどう違う?

一部の住宅会社では、「申込金」や「予約金」を支払って正式契約前にスケジュールを押さえることがあります。

この「申し込み」は、あくまで契約ではありません。

ですが、以下のような言い換えがされることも:

- 「とりあえず仮契約しておきましょう」

- 「キャンセルもできますから安心ですよ」

このような表現には注意が必要です。

「仮契約書」でも印紙税がかかる=それは契約

書類に金額が記載されていれば、「仮契約書」でも印紙税が発生します。

つまり、それはもう“本契約”と同じ扱いです。

消費者からすると「安心材料」に見えるかもしれませんが、実際は「後戻りできないリスク」になっているケースも多く見られます。

不動産売買における「仮契約」はもっと危険

注文住宅ではなく、土地や建売・マンションなど不動産購入の場合でも「仮契約」という表現が使われることがあります。

重要事項説明の前に契約はNG

不動産売買では、契約前に「重要事項説明(35条書面)」を不動産会社が行うことが義務づけられています。

この説明を受ける前に契約行為をすることは、法律違反にあたります。

つまり、「物件を仮契約で押さえましょう」という提案も本来あってはならないものです。

手付金は“契約金”ではない!

手付金は、キャンセル(解約)を可能にする「お金」であって、契約金とは異なります。

つまり、「手付金を払った=契約完了」とは限りません。

しかし実際には、住宅会社がこの違いを説明せず「キャンセルしたら手付金は返金しません」としてしまうケースも。

これは明確な説明義務違反であり、消費者が不利になる重大なリスクです。

建築請負契約では「工事契約金」に注意

リフォームや注文住宅などの工事契約では、「契約金=工事代金の一部前払い」という形で支払うことがあります。

ここで重要なのは、「工事契約金」は 手付金ではない という点。

「キャンセルしたら契約金は返しません」などと、手付金と混同して扱われているケースがありますが、これは誤りです。重ねて書きますが「契約金=工事代金の一部」です。

「仮契約」と言われたら確認すべき3つのこと

1. 書面のタイトルより“内容”を確認

→ 「仮契約書」と書かれていても、金額・条件・印紙がある場合は立派な本契約です。

2. 支払いの名目と返金可否をチェック

→ 手付金?申込金?工事契約金?用途と返金条件を必ず書面で確認しましょう。

3. 契約前に誰かに相談する

→ 契約を急がせる会社ほど、リスクのある可能性も高くなります。信頼できる第三者に相談を。

まとめ|「仮契約」という言葉に惑わされないで

住まいづくりは、一生に一度の大きな買い物です。

「仮契約」という曖昧な言葉で安心させ、実際には取り返しのつかない契約になっていた…。そんな悲しいトラブルを防ぐために、以下のことを忘れないでください。

- 「仮契約」は「契約」です。存在しない言葉に安心しない

- 手付金と契約金の違いを知る

- 曖昧な説明には納得せず、必ず書面と条件を確認する

私たちの業務には対価がつきまといます。正々堂々と業務遂行費用であることを説明することが本来のプロの仕事と言えると思います。

毎日1分、学べる住まいづくり|約1分で読めるブログ

本サイトでは、住まいづくりに悩む方々のための情報を毎日発信しています。約1分で読めるような記事を書いています。役立つ情報があれば幸いです。

住まいづくりに役立つブログ

https://amanekou.com/category/weblog

京都市で家を建てるなら地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。

たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。

土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。

この記事を書いた人

中川 高士

京都産業大学卒業。

2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。

実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。

大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。

営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。

2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。

【保有資格等】

・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者

・愛犬家住宅コーディネーター

・ホウ酸施工管理技士

・空気測定士

・向日市固定資産税評価委員会委員

「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。

住まいづくりで悩む方々へ

「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」

「いろいろ勉強してからスタートしたい」

いい家を建てたいなら、

いい住まいづくりをしないと失敗します。