家づくりを考えるとき、多くの方が「できるだけ初期費用を抑えたい」と思うでしょう。

契約時の見積もりや建築費用は目に見えるので確かに気になります。しかし、住宅は完成した時点がゴールではなく、何十年も住み続けることが前提です。

実は、「家づくりで本当に大切なのは初期費用(イニシャルコスト)よりも、その後にかかる長期コスト(ライフサイクルコスト)」です。

今回は「損得の真実」として、長期コストの重要性とその考え方をお伝えします。

初期費用だけで判断すると起こる失敗

「できるだけ安く建てたい」と思って安価な建材や仕様を選んだ場合、10年も経たないうちに修繕や交換が必要になるケースがあります。

結果としてトータルでは割高になることがあるのです。

また、断熱や気密性能を軽視すると、冷暖房効率が悪く光熱費がかさむことに。

毎月の電気代やガス代が積み重なれば、数十年単位で大きな負担になります。「見積もりが安い=お得」と思い込むと、将来的にはむしろ高くついてしまうかもしれません。

長期コスト(ライフサイクルコスト)とは?

長期コストとは、家を建ててから解体に至るまでに必要となる総費用を指します。大きく分けると次のようなものが含まれます。

- 光熱費(冷暖房や給湯など)

- メンテナンス費用(外壁塗装や屋根の補修など)

- 設備機器の交換や修繕費用

- 将来的なリフォーム費用

- 最終的な解体費用

これらは住んでいる間ずっと発生し続けるコストで、初期費用よりも合計金額が大きくなることも珍しくありません。

長期コストを左右するポイント

断熱性能・気密性能

断熱や気密性能の高い住宅は、冷暖房効率が良く光熱費を大幅に削減できます。快適性や健康面にも直結するため、最初に費用をかけても長期的に見れば得になります。

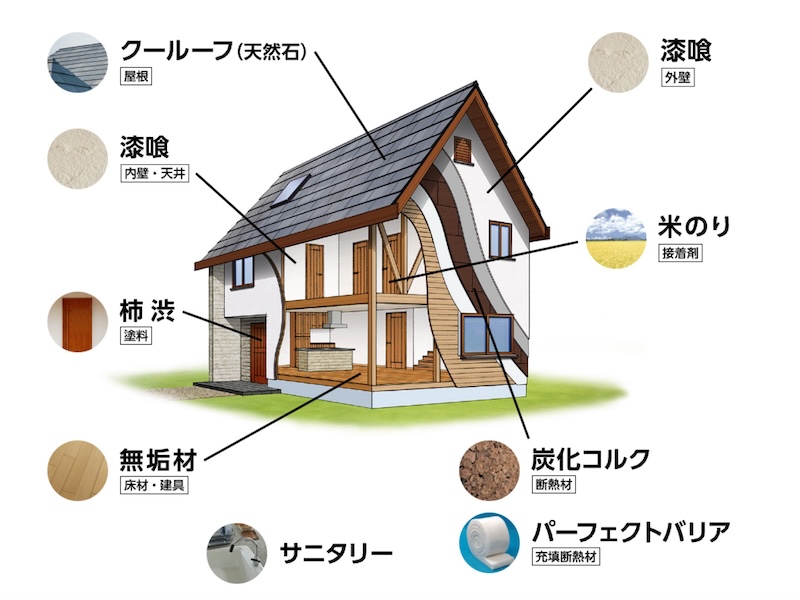

使用する建材の耐久性

外壁材や屋根材、内装材の寿命によってメンテナンス周期が変わります。

安価な素材は短いスパンで塗り替えや補修が必要になり、結果として高コストになります。逆に、耐久性のある自然素材や高性能建材を選ぶと長期的な負担は軽くなります。

設備機器の更新サイクル

キッチン・給湯器・空調機器などは、選ぶ製品によって寿命や効率が異なります。

安価な設備は寿命が短く、頻繁な交換で出費がかさみます。長寿命・高効率の機器を選ぶことで、維持費を抑えることが可能です。

初期費用と長期コストのバランスを取るには

「安いから」と初期費用だけで判断するのではなく、10年後・20年後・30年後に必要な維持費を見通しておくことが大切です。

工務店に「外壁や屋根のメンテナンス周期は?」「この設備は何年使える?」と具体的に確認することで、将来の出費が見えやすくなります。

さらに、自然素材や高性能住宅は長期コストを下げる効果が期待できます。短期的には高くても、結果的にお得になるケースが多いのです。

まとめ

家づくりは「安く建てること」がゴールではありません。

本当に大事なのは、長く住み続けるために必要な長期コストを考えることです。

光熱費・メンテナンス・設備更新などを含めて資金計画を立てることで、初めて安心で経済的な住まいづくりが実現します。

初期費用だけにとらわれず、未来の暮らしまで見据えて選択すること。それが、後悔しない家づくりの秘訣です。

京都市で家を建てるなら地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。

たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。

土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。

この記事を書いた人

中川 高士

京都産業大学卒業。

2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。

実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。

大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。

営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。

2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。

【保有資格等】

・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者

・愛犬家住宅コーディネーター

・ホウ酸施工管理技士

・空気測定士

・向日市固定資産税評価委員会委員

「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。

住まいづくりで悩む方々へ

「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」

「いろいろ勉強してからスタートしたい」

いい家を建てたいなら、

いい住まいづくりをしないと失敗します。