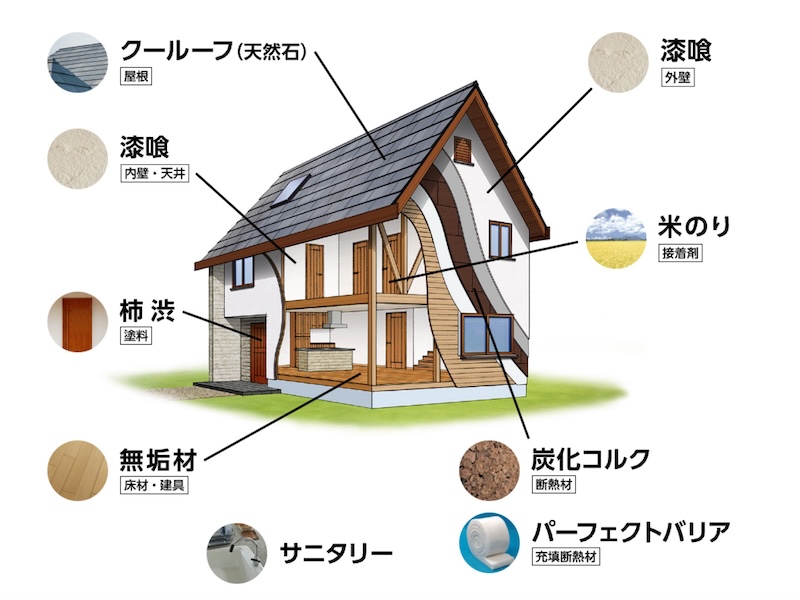

無添加住宅とは、漆喰(しっくい)や無垢材、天然石、米のりなど本物の自然素材だけで建てられ、化学物質を極力排除した健康住宅のことです。

シックハウス症候群の原因となる有害な接着剤や塗料を使わず、赤ちゃんが舐めても安心な素材で家づくりを行うため「食べられる家」とも呼ばれるほど安全だと言われます。

(※実際に食べれませんが、それほど身体に優しいという意味です)

自然素材の持つ調湿効果や優しい肌触り、そして化学物質ゼロの室内空気は、小さなお子さんを育てる30~40代のご夫婦にとって大きな魅力だと思います。

「でも10年後、この家はどうなっているの?」と不安に思われる方もいらっしゃると思います。

本記事では、無添加住宅に興味をお持ちの皆様に向けて、築10年時点の変化や住み心地、メンテナンス実態とコスト、メリットだけでなくデメリットや後悔しないためのポイントまで、専門家の視点で分かりやすく解説します。

- 1. 無添加住宅の特徴と経年変化の考え方

- 2. 無添加住宅の10年後の外観・構造

- 2.1. 【外壁の変化】漆喰壁は劣化しにくく強度アップ

- 2.2. 【構造・断熱の変化】腐らない素材で長期耐久

- 2.3. 【その他の変化】屋根・窓枠周りの経年変化

- 3. 無添加住宅の10年後の室内環境と住み心地

- 3.1. 【空気の質】有害な化学物質ゼロの安心が続く

- 3.2. 【内装の変化】無垢材と漆喰の味わい

- 3.3. 【断熱の質】断熱・気密性能と居住性

- 4. 築10年時のメンテナンス実態とコスト比較

- 5. 無添加住宅で後悔しないための注意点

- 5.1. 【注意点1】自然素材ならではの手入れ

- 5.1.1. 対策・考え方

- 5.1.2. 【動画】フローリングの傷をアイロンで簡単に直す

- 5.2. 【注意点2】断熱・気密性能への不安

- 5.2.1. 対策・考え方

- 5.3. 【注意点3】カビ・汚れへの対策

- 5.3.1. 対策・考え方

- 5.4. 【注意点4】アフターサービス・保証

- 5.4.1. 対策・考え方

- 6. まとめ

無添加住宅の特徴と経年変化の考え方

まず無添加住宅の基本的な考え方と特徴を押さえておきましょう。

無添加住宅はその名の通り「添加物=化学物質を加えない家づくり」を徹底しています。

合板フローリングやビニールクロスのような新建材ではなく、漆喰壁、無垢材の床、天然石の屋根、柿渋塗料、米のり接着剤といった昔ながらの天然素材のみで家全体を構成します。

このため施工には手間がかかりコストも上がりますが、入居後にホルムアルデヒドをはじめ有害な化学物質が放散される心配がなく、家族の健康を守ることを最優先に考えた住宅です。

実際、アレルギーや喘息をお持ちのお子さんが無添加住宅に引っ越して症状が改善したという声もあり、子育て世代には大変魅力的でしょう。

経年美化する家である点も無添加住宅の特徴です。

年月が経つほどに素材が味わいを増す「経年美化」を楽しめるのは自然素材の家ならではです。

新築直後がピークで劣化が始まる一般的な住宅と異なり、無添加住宅では「10年後はもっと良くなる」という前向きな考え方があります。

実際に漆喰は施工後ゆっくりと硬化し、年月とともに元の石灰岩に戻っていくため強度が増していく性質があります。

無垢の木も適切に手入れすれば艶が増し、美しい飴色に変化していきます。

このように無添加住宅は家を育てていく感覚を大切にしており、10年後・20年後の変化をネガティブではなくポジティブに捉えられる住まいと言えるでしょう。

無添加住宅の10年後の外観・構造

では、無添加住宅を建てて10年が経過した時、家の外観や構造はどのように変化するのか、具体的に見ていきます。

【外壁の変化】漆喰壁は劣化しにくく強度アップ

無添加住宅の外壁仕上げに用いられる漆喰には、経年によるメリットがあります。

前述の通り、漆喰は時間の経過とともに硬化が進み、施工直後よりもむしろ強固になっていきます。

10年程度では劣化どころか強度が増す傾向にあり、ヒビ割れが起きても構造的な問題になることはほとんどありません。

実際、とある無添加住宅の10年点検では外壁にシーリング(コーキング)を一切使っていないおかげで新築当時とほぼ変わらない状態を保ち、補修なしで保証の延長に合格した例も報告されています。

時間が経っても美しく家を守ってくれる――漆喰壁は10年経過後もその良さを実感できる素材なのです。

一方、漆喰壁の表面に関してはうっすら汚れが付いたり色合いが落ち着いたりといった経年変化が見られることがあります。

特に北側や日当たりの悪い面では、外壁に黒ずみやカビ汚れが発生するケースもゼロではありません。

(これは漆喰に限らずどんな外壁材でも起こり得ます。)

しかし漆喰は表面を軽く水洗いや拭き掃除するだけで汚れが落とせますし、気になる場合は上から漆喰を塗り重ねて簡単に化粧直しすることもできます。

欧米の歴史的な建物では何度も漆喰を塗り重ね何百年も持たせている例もあるほどで、10年程度で性能が損なわれることはありません。

継ぎ目のない一体成型の漆喰壁は、10年経ってもシーリング材の打ち替えなど大掛かりな補修が不要な点で、一般的なサイディング外壁より維持管理が格段に楽になります。

【構造・断熱の変化】腐らない素材で長期耐久

無添加住宅の構造躯体や断熱材にも、10年後の安心につながる工夫があります。

構造材にはヒノキやスギといった耐久性・防虫性の高い無垢材を使用するため、適切に乾燥・防水管理された状態では10年程度で構造が劣化する心配はほぼありません。

またシロアリ対策としても、一般的な住宅のように揮発性の強い薬剤(有機溶剤)を床下に散布する方法は採らず、無機物であるホウ酸処理で対処します。

安全なホウ酸による防蟻処理のみを行い再施工の手間もかかりません。

このおかげで5年毎などの定期的なシロアリ消毒再施行が不要となり、10年後も防蟻効果が持続します。

(理論的にはほぼ永久です)

断熱材には炭化コルクという天然素材が使われます。

炭化コルクは栄養分がないためカビたり腐ったりせず、断熱性能も落ちないまま長期間機能します。

さらに漆喰やコルクの壁体は適度な通気性を備えており、壁内部に湿気がこもりにくい構造です。

高気密高断熱住宅で懸念される壁内結露(壁の中に湿気が溜まって柱を腐らせる現象)も起きにくく、構造体を長持ちさせることに寄与します。

これらの理由から、無添加住宅は「日本の平均的な木造住宅の寿命が30年前後」と言われる中でも80年、100年と長持ちする家を目指して設計されています。

10年程度では構造や断熱の性能低下は感じにくく、適切な点検とケアさえ続ければその先何十年もしっかりと家族を守ってくれるでしょう。

【その他の変化】屋根・窓枠周りの経年変化

無添加住宅では屋根材にも耐久性の高い天然素材を採用する場合があります。

例えば「クールーフ」と呼ばれる天然石のスレートを金具で引っ掛ける工法は、色褪せがなく風化もしにくい石の屋根で、数十年以上メンテナンス不要とされています。

10年後も葺き替えの心配はなく、せいぜい雨樋(あまどい)の掃除や塗装くらいで済むため、屋根に関しては非常に安心感があります。

ところで、東京駅舎は国の重要文化財に指定されています。この駅舎の屋根は粘板岩、天然石のスレートです。同じクールーフです。

その他、無添加住宅ならではの部分として、窓枠周りの防水処理方法にも工夫があります。

一般的な住宅は窓枠周りを防水テープで止水していますが、無添加住宅では独自の水切りシステムを採用し、仮に侵入した雨水も外部に排出できる構造になっています。

このため築年数が経ってテープが劣化しても雨漏りしにくく、10年後の点検でも開口部からの漏水トラブルは起きにくい傾向です。

総じて無添加住宅の外観・構造は、10年を経ても大きな劣化が見られず「新築時と変わらない」「むしろ馴染んで味が出てきた」と感じるケースが多いでしょう。

無添加住宅の10年後の室内環境と住み心地

次に、無添加住宅の室内環境や住み心地が10年後にどう感じられるかを見ていきましょう。

家族が長い時間を過ごす室内空間の変化は、とても重要なポイントです。

【空気の質】有害な化学物質ゼロの安心が続く

無添加住宅最大の特徴である「空気のきれいさ」は、10年後もしっかり持続します。

新築直後からホルムアルデヒドなどの化学物質を含まない内装材しか使っていないため、築年数が経っても有毒な化学物質が揮発・発生する心配がありません。

一般的な住宅では新築時に強いシンナー臭や接着剤臭があり、徐々に薄れるとはいえ合板やクロスの劣化に伴って微量の化学成分が出続ける場合もあります。

しかし無添加住宅ではそうした化学物質由来の臭いや揮発成分がそもそも無いので、10年経過後も澄んだ室内空気環境が保たれます。

「入居してからずっと部屋の空気が爽やか」「深呼吸したくなるような心地よさが続いている」と感じるご家族も多いようです。

また漆喰の壁は高い調湿効果を持つため、室内の湿度を適度に調整しカビやダニの発生を抑える働きがあります。

梅雨時でも室内がベタベタしにくく、逆に冬場の乾燥も和らげてくれるので、10年を過ぎても快適な室内環境が維持されます。

漆喰自体が強アルカリ性のためカビに強く、防臭効果もあるため、10年経っても部屋に嫌な臭いがこもりにくいのも利点です。

「何年経っても家の中の空気がおいしい」といった声は、無添加住宅ならではのメリットと言えるでしょう。

参考になる記事もあるので、興味のある方はご参照ください。

【内装の変化】無垢材と漆喰の味わい

10年住んだ室内を見回すと、その家ならではの風合いが生まれているはずです。

無垢材の床や柱は年月と共に色が深まり、傷も「家族の思い出」として味わいに変わっていきます。

無垢のフローリングは表面にウレタン塗装などの膜を張っていないため、小さな傷やへこみが付きやすい素材です。

しかし逆に言えば表面を削って補修したり、再塗装してリフレッシュしたりが容易で、10年程度の使用で張り替えが必要になることはまずありません。

子どもが走り回って付いた傷も含めて経年美化の一部と捉えれば、無垢材ならではの「味」になっていることでしょう。

漆喰の内壁も、新築時の真っ白な状態から少しずつトーンが落ち着き、柔らかな風合いになっている可能性があります。

生活臭や汚れを吸着しやすい性質があるため、家具の配置跡がうっすら残ったり、手が触れる高さに黒ずみが出ることもあります。

しかしこれも上から塗り重ねるだけで簡単に補修・塗り直しができますし、自分で塗ってみるというDIYも楽しめます。

ビニールクロスの場合、10年前後で継ぎ目の糊が劣化して剥がれたり汚れが落ちなくなって貼り替えを検討しますが、漆喰壁は汚れても性能劣化はなく、そのまま住み続けることが可能です。

多少の傷や穴なら漆喰で埋めたり、上塗りすれば元どおりになる手軽さも、住みながら直していける無添加住宅らしいポイントです。

【断熱の質】断熱・気密性能と居住性

無添加住宅では自然素材にこだわるあまり「高気密高断熱性能が犠牲になっているのでは?」と心配される方もいます。

確かに標準的な無添加住宅の仕様(炭化コルク断熱材など)は、最高水準の断熱等級を謳うハウスメーカーの家と比べれば数値上は劣る場合もあります。

また気密テープや気密シートを多用しない分、隙間相当面積(C値)で若干不利になるケースも考えられます。

ただし実際の居住性として「冬寒くて困る」「光熱費が極端に高い」といった声は多くありません。

炭化コルクの断熱性能自体はグラスウール並みに確保されていますし、現在の省エネ基準に合わせて二重の断熱で数値をクリアするように施工法を工夫しています。

炭化コルクの外断熱と壁の中の充填断熱を施工した場合の断熱性能は、無添加住宅では口頭では語れないほどの快適空間体感を実現します。

適切なプランニングと設計を行う無添加住宅なら現代の省エネ基準を満たす断熱・気密性能を実現でき、10年後も快適な温熱環境を維持可能です。

また、気密性能の高い家の空気質の問題が現代の住宅での大きな課題になっていますが、無添加住宅の場合はそもそも空気を汚すような家ではありません。いわゆる息が詰まるような空気感もなく、快適にお過ごしいただけると思います。

さらには、エアコンによる温度調節は必要ですが、冬は漆喰壁が日中蓄えた熱をほんのり放出して室温低下を緩和したり、夏は調湿効果で体感温度が下がるなど、自然素材による五感的な快適さも10年後に実感できるでしょう。

「夏も冬も過ごしやすい」「エアコンの効きが良い」といった感想がある一方で、「高気密住宅ほど閉め切ると暑さ寒さを封じ込める感じではないが、その分空気が爽やか」という声もあります。

要はメリット・デメリット表裏一体の部分ですが、ご家族の健康と快適さを両立するバランスがしっかり考えられていますので過度な心配はいらないでしょう。

築10年時のメンテナンス実態とコスト比較

家を10年間維持する上で、どんなメンテナンスが必要になるのかは誰もが気になるポイントです。

無添加住宅と一般的な住宅で、10年目にどのようなメンテナンスの差が出るのか比較してみましょう。

一般的な新築木造住宅では、築10年前後で最初の大規模メンテナンス時期が訪れます。

とくに外壁の目地シーリング劣化は深刻で、外壁が窯業系サイディングの場合は10年ほどでコーキングがひび割れて防水機能を失い始めます。

放置すると雨水が染み込んで柱や構造用合板を腐らせる恐れがあるため、10~15年目で外壁目地の打ち直し(再コーキング)や塗装の塗り替え工事が必要になります。

この外壁補修には足場代も含め100~150万円程度の費用がかかることも珍しくありません。

また屋根材によっては同じく10年目に再塗装や防水処理を施す必要が出る場合があります(スレート瓦の再塗装、アスファルトシングルの補修など)。

さらに、多くのハウスメーカーが構造躯体のシロアリ防除再施工を5年毎に推奨しており、10年目にも薬剤再散布(数十万円程度)を行うケースがあります。

内装面ではクロスの継ぎ目開きや床材の傷みが気になる時期ですが、こちらは美観上の問題なので余裕があれば張替えや補修を検討する、といった状況です。

無添加住宅の場合、10年目の大規模修繕は基本的に不要です。

前述したように漆喰外壁はシーリングレス工法のため目地補修の必要がなく、表面の汚れが気になる場合も高圧洗浄か上塗り程度で対応可能です。

屋根も天然石葺きであれば塗装不要で、30年近く葺き替え無しで持つケースがほとんどです。

シロアリ予防もホウ酸処理なので新たな薬剤散布はせず、材木自体の劣化も起きにくいため、10年後の心配も皆無です。

下表に一般的な住宅と無添加住宅の10年間のメンテナンス内容を比較してみました。

| 項目(築10年前後) | 一般的な住宅 | 無添加住宅 |

|---|---|---|

| 外壁の防水 | サイディング目地のコーキング劣化。再コーキング工事や外壁塗り替えが必要。費用目安:100万~150万円 | 漆喰塗り壁は目地がなくシーリング不要。基本メンテナンス不要で、汚れが気になれば洗浄や部分的な上塗りで対応可(費用僅少)。 |

| 屋根 | 材質により塗装や補修が必要。(例:化粧スレートは10年で再塗装目安) | 天然石スレートなど高耐久材の場合、塗装不要で10年時点ではノーメンテナンス。雨樋の清掃程度。 |

| 防蟻処理 | 5年毎に薬剤再散布が推奨される。10年目も再施工時期(数十万円規模)。 | 薬剤処理無し。ホウ酸処理のため再施工不要。 |

| 内装壁・天井仕上げ | ビニールクロスは継ぎ目開き・剥がれ、汚れが目立つ時期。クロス張替えを検討(数十万円)。 | 漆喰壁は部屋によっては多少の汚れ。性能劣化なくそのまま使用可。気になる箇所は自分で部分補修や塗り直しも可能。 |

| 床材・建具 | 合板フローリングは傷み・反りが出る場合あり。(表面剥離や軋み発生で張替え検討) | 無垢フローリングは風合い増すが機能低下なし。表面を再研磨・再塗装して長持ちさせられる。建具も米のり集成材で耐久性◎。 |

| 設備機器 | 給湯器など設備機器は共通(10年程度で交換検討)。 | ※設備機器は共通(性能に差はない)。 |

ご覧のように、無添加住宅は10年目で必要となるメンテナンス項目が極めて少ないことがわかります。

特に費用のかかる外壁・屋根周りで大幅にコストを抑えられる点は注目です。

実際、ある試算では長期優良住宅仕様の一般的な家が30年間でトータル1000万円以上のメンテナンス費用がかかるのに対し、無添加住宅では条件次第で同期間わずか200万円前後(場合によっては100万円以下)に抑えられるとも報告されています。

初期費用は割高でも、将来的な修繕費負担が格段に小さいため、トータルコストで見れば長い目でお得になる可能性が高いのです。

ただし無添加住宅でもまったくノーメンテナンスで良いわけではない点には注意しましょう。

たとえばバルコニー(ベランダ)の防水に一般的なFRP防水を採用している場合、10年目に表面トップコートの塗り直しが必要になるのは通常の住宅と同様です(費用数万円程度)。

これを避けるにはステンレス製防水パンなどメンテナンスフリーの仕様に変更するか、そもそもバルコニーを作らないプランにするという工夫も可能です。

また漆喰外壁でも20年・30年と経てば、立地によっては汚れが目立ちます。美観維持のために再塗装(上塗り)や汚れ除去を検討する場面は来ます。

このように、将来必要になる手入れを完全になくすことはできません。

しかし「自分たちで手をかけながら長持ちさせていける」のが無添加住宅の良さでもあります。

10年目点検で問題がなくても、その先も定期的に専門家に診てもらい早め早めの手当てをしていくことで、結果的に大きな改修工事を防ぎ家を長持ちさせることにつながります。

無添加住宅の工務店では施主向けにセルフメンテナンス講座を開くなど、住まい手自身がメンテナンスに参加できる取り組みも行われています。

10年経った後も愛着をもって手入れしながら暮らせるのは、自然素材の家ならではの楽しみと言えるでしょう。

無添加住宅で後悔しないための注意点

「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、よくある懸念点とその対策・前向きな捉え方を専門家の視点で解説します。

良いことづくめに思える無添加住宅ですが、注意点もきちんと把握しておきましょう。

【注意点1】自然素材ならではの手入れ

無添加住宅は傷や汚れが付きやすい面があります。

漆喰壁は硬化後も表面を強く擦ると白い粉が付いたり、家具をぶつけると欠けることがあります。

(珪藻土や土壁と違い、普段ポロポロと粉が落ちることはありません)

無垢材の床も合板フローリングに比べて凹み・スクラッチが起こりやすく、シミもつきやすいです。

対策・考え方

これらは自然素材の「経年変化」を楽しむ気持ちで向き合うのがおすすめです。

多少のヒビや傷は生活の味わいと捉え、神経質になりすぎないことです。

実用面では、漆喰の欠けは手持ちの漆喰で自分で簡単に補修可能です。

壁の汚れも部分的な漆喰の上塗りでリフレッシュできます。

無垢床の傷もひどい場合はサンドペーパーで削って補修し、オイルを塗れば目立たなくなります。

水濡れによるシミは地道なお手入れで気にならないレベルになりますし、撥水性の自然オイルを定期塗布することで汚れ防止も可能です。

それでも出来てしまう小傷も「家族が刻んだ勲章」と前向きに捉えれば、気持ちも楽になります。

無垢のフローリングの傷を簡単に直す動画を紹介します。ご興味ある方はぜひご参照ください。

【動画】フローリングの傷をアイロンで簡単に直す

【注意点2】断熱・気密性能への不安

一般的な高気密高断熱住宅と比べると、無添加住宅は気密・断熱性能が見劣りするという指摘をする人がいます。

実際、「冬の隙間風が心配」「エアコン効率が悪いのでは?」と不安に思う方もいらっしゃいます。

対策・考え方

設計段階での配慮と施主の理解がポイントです。

無添加住宅を手がける工務店も性能面を重視するようになってきています。断熱材の厚みを増やすために他の断熱材を併用したりして断熱等性能等級の基準を満たすよう調整できます。

また高性能樹脂サッシや二重サッシの採用、床下・天井の断熱強化など、予算と要望に応じてカスタマイズ可能です。

気密性能は、可変透湿気密シートを採用する工務店も多くなってきました。

しかし、考え方としては無添加住宅は究極の省エネより家族の心地よさ優先で設計されているため、実際に住んでみると数値以上に快適との声も多いのも特徴です。

どうしても寒い・暑いが心配な場合は床暖房やシーリングファン、その他の付加工事の導入など設備面で補強する方法もあります。

事前に工務店と十分相談し、納得できる性能バランスに仕上げましょう。

【注意点3】カビ・汚れへの対策

自然素材だからと言って絶対にカビが生えないわけではない点にも注意が必要です。

漆喰は基本的に防カビ性能がありますが、日当たりの悪い外壁面や、トラックなどの交通量が多い外壁面では黒い斑点(藻やカビ、汚れ)が付くことがあります。

室内でも、使用環境によってはカビが発生するケースも皆無とは言えません。

対策・考え方

日頃の換気と清掃でほとんど防げる問題です。

漆喰壁の表面に生えたカビは、アルコールなどで擦れば落とせます。それでも取れない場合はこすり落とし、新たに部分的に漆喰を上塗りすると良いでしょう。

漆喰の特徴として、カビは表面に現れるので手入れがしやすいのが良いところです。

(ビニールクロスは裏側からカビるので、表面にカビが出てきた時は末期です)

梅雨時は晴れ間に窓を開けたり、除湿機を活用して湿度管理すると良いでしょう。

無添加住宅は化学物質を使わない分、防カビ剤のような人工的な予防措置は少ないですが、逆に常に人が気にかけてやることで綺麗さを維持できるとも言えます。

手間を楽しむくらいの心構えでいれば十分対処可能です。

【注意点4】アフターサービス・保証

無添加住宅は全国にて代理店制度を導入しています(フランチャイズではありません)。施工は各地の地元工務店が担います。

そのため、大手ハウスメーカーと比べるとアフターサービス体制が手薄と感じるケースもあるようです。

また「長期優良住宅」認定に標準では対応していない工務店も少なくなく、事前の相談と確認が必須です。

対策・考え方

信頼できる工務店選びと情報収集が重要です。

無添加住宅を建てる際は、その地域で実績のある正規代理店工務店に依頼しましょう。

施工後の定期点検やメンテナンス相談に乗ってくれるか、実例オーナーさんの評判はどうかなどを事前に確認してください。

長期優良住宅認定に関しては、無添加住宅でも設計次第で取得可能です。まずは工務店に相談してみましょう。

仮に認定が難しい場合でも、無添加住宅そのものが長寿命であることに変わりはなく、固定資産税の減税等を差し引いてもメリットが大きいと考えるお客様も多いようです。

以上のポイントを押さえておけば、「こんなはずじゃなかった…」という大きな後悔は防げるはずです。

無添加住宅は一般的な住宅とは勝手が違う部分もありますが、無添加住宅ならではの魅力が充分にあります。

多少手がかかっても「家を育てている」と思えば愛着が湧き、住まいとの付き合いが豊かなものになるでしょう。

まとめ

無添加住宅は、化学物質を排除した自然素材の家づくりによって家族の健康と快適さを長期にわたって守る住まいです。

その特徴から、築10年を迎えた後も新築時と遜色ない快適な室内環境と美しい外観を保ち、むしろ経年で素材の良さが深まるという他の住宅にはない魅力を備えています。

10年後に振り返って「この家にして本当によかった」と思えるポイントが多く、メンテナンス費用の面でも家計に優しい結果が期待できます。

一方で、無添加住宅ならではの注意点として初期コストの高さや自然素材ゆえの手間もあります。

しかし、それらは工夫や考え方次第で十分クリア可能です。

家づくり前の情報収集や工務店との綿密な打ち合わせによって不安を解消し、長所を最大限いかしたプランニングを行いましょう。

実際に無添加住宅に住んでいる方々の多くは、「多少手はかかるけれど、その分愛着が湧く」「家が家族と一緒に成長していく感じがする」と前向きに捉えています。

10年先、20年先を見据えても、「家族の健康と笑顔」が続くことこそが何よりですよね。

本記事が、無添加住宅に興味をお持ちの皆様が、無添加住宅の10年後を知るための参考になりましたら幸いです。

京都市で家を建てるなら地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。

たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。

土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。

この記事を書いた人

中川 高士

京都産業大学卒業。

2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。

実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。

大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。

営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。

2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。

【保有資格等】

・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者

・愛犬家住宅コーディネーター

・ホウ酸施工管理技士

・空気測定士

・向日市固定資産税評価委員会委員

「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。

住まいづくりで悩む方々へ

「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」

「いろいろ勉強してからスタートしたい」

いい家を建てたいなら、

いい住まいづくりをしないと失敗します。