引き渡しの日。新しい鍵を手にした瞬間、多くの人が「ついに完成した」と感じます。

けれど、実はそこからが本当の家づくりの始まりです。住み始めて初めて気づく動線の使いやすさや、光や風の入り方、家族の過ごし方。

家は図面の中で完成するのではなく、暮らしの中で少しずつ「育っていく」ものではないでしょうか。

完成ではなく“暮らしのスタート”

引き渡しはゴールではなく、家族と家の“関係づくり”のスタートラインです。

住み始めてから、「ここに棚をつけたい」「この照明を変えたい」と感じることが出てくるのは後悔ではありません。自然なことなのです。

暮らしの中で見えてくる小さな改善を積み重ねることが、家をより自分たちのものにしていくプロセスです。

また、住み始めてから気づく「風の通り道」や「日差しの入り方」もあります。

京都のように四季の変化がはっきりした地域では、夏と冬で暮らし方が違うため、季節を一巡してからようやく“家のリズム”がわかります。

その経験をもとに、次のメンテナンスや改善につなげていく。それが本当の意味での家づくりだと思います。

素材が“変化する”という自然な経年

自然素材の家は、時間の経過とともに表情を変えます。

無垢の床は少しずつ艶を帯び、漆喰の壁は日差しを受けて柔らかな陰影をつくるようになる。

どれも「劣化」ではなく、家が呼吸しながら育っている証拠です。

最初の真っ白な壁も、数年後には家族の生活の痕跡が刻まれていきます。それを「古くなった」と感じるか、「味わいになった」と感じるかは、自然素材の家に対する理解で変わります。

経年を楽しむことは、素材の命とともに暮らすということでもあります。

メンテナンスは“延命”ではなく“対話”

家は定期的に手をかけてあげることで、性能も美しさも保たれます。

たとえば、木部を軽く磨いてオイルを塗る、というようなこと。

こうした日々のメンテナンスは「修理」ではなく、家と「対話する時間」です。

京都は湿度や寒暖差が大きく、木や漆喰にとって負担のかかる気候です。だからこそ、定期的な点検や手入れが家を長く守る鍵になります。

そして、建てた工務店がその家の“成長記録”を共有してくれると、より安心して暮らせます。

工務店と“建てた後の付き合い方”

引き渡しが終わると、つい「もう連絡する用事はないかも」と思う人もいるようです。

でも本当に頼りになる工務店は、建てた後の暮らしに寄り添う存在です。

「取っ手がゆるんだ」「季節によって扉の閉まりが変わる」、そんな小さな相談を気軽にできる関係が理想です。

現場を知っている工務店だからこそ、構造や素材を踏まえた上で最適な提案ができます。

建てて終わりではなく、“育てていくパートナー”としての付き合いを続けることが、家の寿命を伸ばす最大の秘訣です。

まとめ

家は、完成した瞬間が一番美しいのではなく、暮らしの時間とともに“深まっていく”ものです。

家族の生活リズム、四季の光と風、素材の変化――それらが重なり合って、家の個性が形づくられていきます。

引き渡し後こそ、家づくりの真のスタート。

京都の気候や風土に寄り添いながら、少しずつ手をかけて育てていくことで、「住み継がれる家」が生まれます。

京都市で家を建てるなら地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。

たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。

土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。

この記事を書いた人

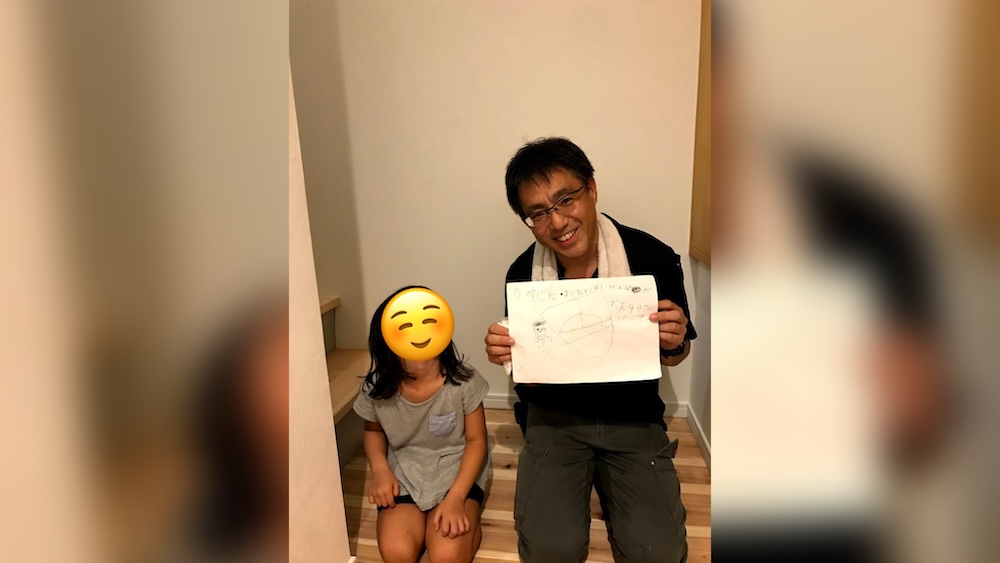

中川 高士

京都産業大学卒業。

2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。

実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。

大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。

営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。

2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。

【保有資格等】

・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者

・愛犬家住宅コーディネーター

・ホウ酸施工管理技士

・空気測定士

・向日市固定資産税評価委員会委員

「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。

住まいづくりで悩む方々へ

「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」

「いろいろ勉強してからスタートしたい」

いい家を建てたいなら、

いい住まいづくりをしないと失敗します。