リフォームやリノベーションでクロスを貼り替えるとき

ビニールクロスの貼り替えは定番リフォーム

リフォームやリノベーションの現場で、最もよく依頼されるのが「壁紙(ビニールクロス)の貼り替え」です。

部屋の雰囲気が一新され、気持ちまでリフレッシュされるような変化があるため、多くの方が楽しみにされる工程でもあります。

- 1. リフォームやリノベーションでクロスを貼り替えるとき

- 1.1. ビニールクロスの貼り替えは定番リフォーム

- 1.2. 「かわいい柄」だけで選ぶと失敗する理由

- 2. クロス貼り替えで失敗が起こる原因とは?

- 2.1. 古いクロスを剥がすと下地が傷む?

- 2.2. パテ処理の限界|凹凸は完全には消せない

- 2.3. マンションの壁は特に注意が必要

- 3. 仕上がりをきれいに見せるための3つの対策

- 3.1. 「リフォーム用クロス」など厚手のクロスを選ぶ

- 3.2. 壁の下地をやりかえることも検討する

- 3.3. 完璧を求めすぎず“住まい方”で考える視点も

- 4. まとめ|ビニールクロスの貼り替えを納得の仕上がりにするには

「かわいい柄」だけで選ぶと失敗する理由

色柄を選ぶ時間は楽しいもの。でも、見た目のデザインだけでクロスを選ぶと、思わぬ落とし穴が待っていることも。特に“薄いクロス”を選ぶと、下地の凸凹を拾ってしまい、仕上がりが美しくならない可能性があります。

実際に、あるマンションのリフォームで、担当者が薄手でおしゃれなクロスを選んだ結果、壁の凸凹が目立ってしまい、満足のいく仕上がりにならなかったケースもあります。

クロス貼り替えで失敗が起こる原因とは?

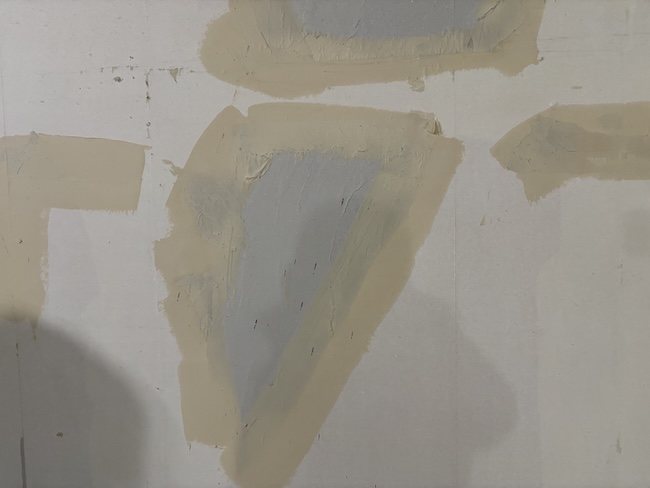

古いクロスを剥がすと下地が傷む?

ビニールクロスの下地には「プラスターボード」という建材が使われています。

クロスを剥がす際、その表面に貼られている紙ごとめくれてしまうことが多く、それが新たな凹凸を生む原因になります。

パテ処理の限界|凹凸は完全には消せない

下地が荒れていても、職人は「パテ」で平滑に整えます。ただし、完全に元通りにするのは難しく、光の角度や見る位置によって凸凹が目立つこともあります。パテは万能ではないということを知っておくと、仕上がりへの理解が深まります。

マンションの壁は特に注意が必要

特にマンションでは、下地が荒れていることが多く、水平垂直が保たれていないことも珍しくありません。このような壁にクロスを貼ると、どれだけ丁寧に施工しても限界があるのが現実です。

仕上がりをきれいに見せるための3つの対策

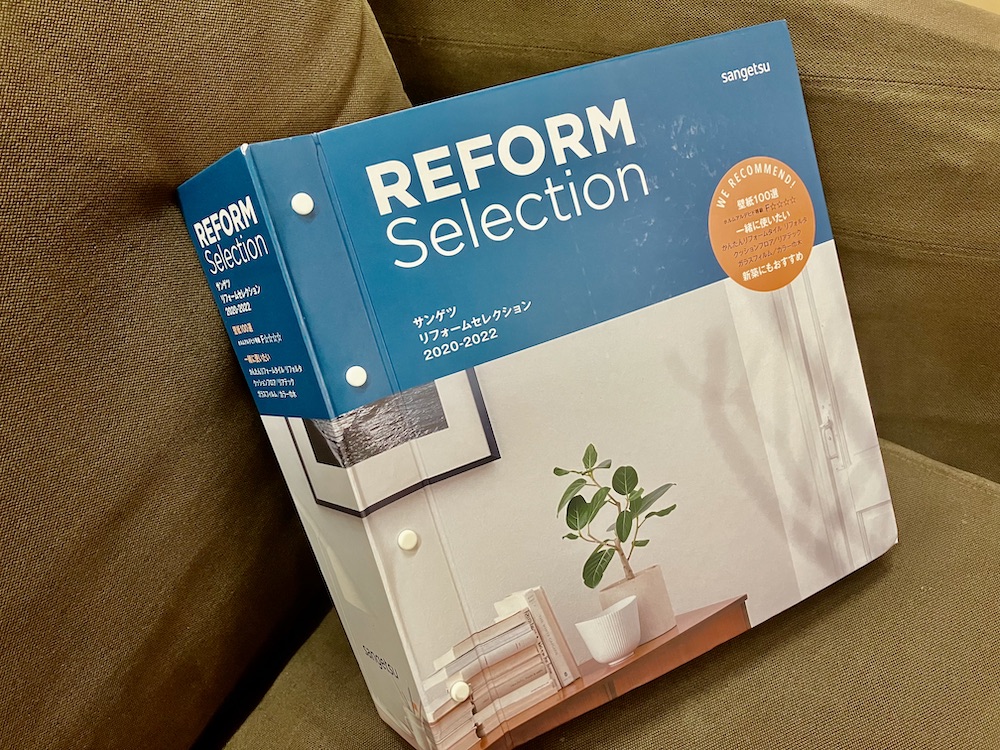

「リフォーム用クロス」など厚手のクロスを選ぶ

リフォーム用に開発された厚手のビニールクロスは、下地の凸凹を目立ちにくくしてくれます。通常のクロスより価格は少し上がりますが、ストレスのない仕上がりにするためにはおすすめです。

壁の下地をやりかえることも検討する

どうしても仕上がりを重視したい場合は、クロスを貼るだけでなく「壁の下地ごとやりかえる」という方法もあります。

コストはかかりますが、新築同様の見た目が期待できます。

完璧を求めすぎず“住まい方”で考える視点も

海外ではクロスの継ぎ目や多少の傷を気にしない文化もあります。

日本は仕上がりに厳しい国ですが、少しおおらかな気持ちで構えることで、住まいに対するストレスを減らすことができるかもしれません。

まとめ|ビニールクロスの貼り替えを納得の仕上がりにするには

ビニールクロスの貼り替えは、リフォームや模様替えで人気の高いメニューですが、下地や選ぶクロスの種類によって仕上がりに差が出やすい工程でもあります。

「パテ処理の限界」や「マンション特有の下地の癖」、「厚みのあるクロスの有効性」など、事前に知っておくことで、後悔しない選択ができます。

見た目のきれいさだけでなく、「暮らしやすさ」や「気持ちよく過ごせるか」を軸にクロス選びをしていきましょう。

当社のブログで、ビニールクロスの工事でのポイントまとめた記事があります。気になる方はぜひご参照ください。

京都市で家を建てるなら地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。

たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。

土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。

この記事を書いた人

中川 高士

京都産業大学卒業。

2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。

実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。

大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。

営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。

2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。

【保有資格等】

・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者

・愛犬家住宅コーディネーター

・ホウ酸施工管理技士

・空気測定士

・向日市固定資産税評価委員会委員

「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。

住まいづくりで悩む方々へ

「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」

「いろいろ勉強してからスタートしたい」

いい家を建てたいなら、

いい住まいづくりをしないと失敗します。